學習的方法論

- Published on

同溫層太多大神,拙劣效仿,風雨兼程,努力追趕,所以也曾迷戀有關學習相關方法論的書。以下整理兩套目前看起來最靠譜的,加一些實操的觀點,大神們請自行忽略。

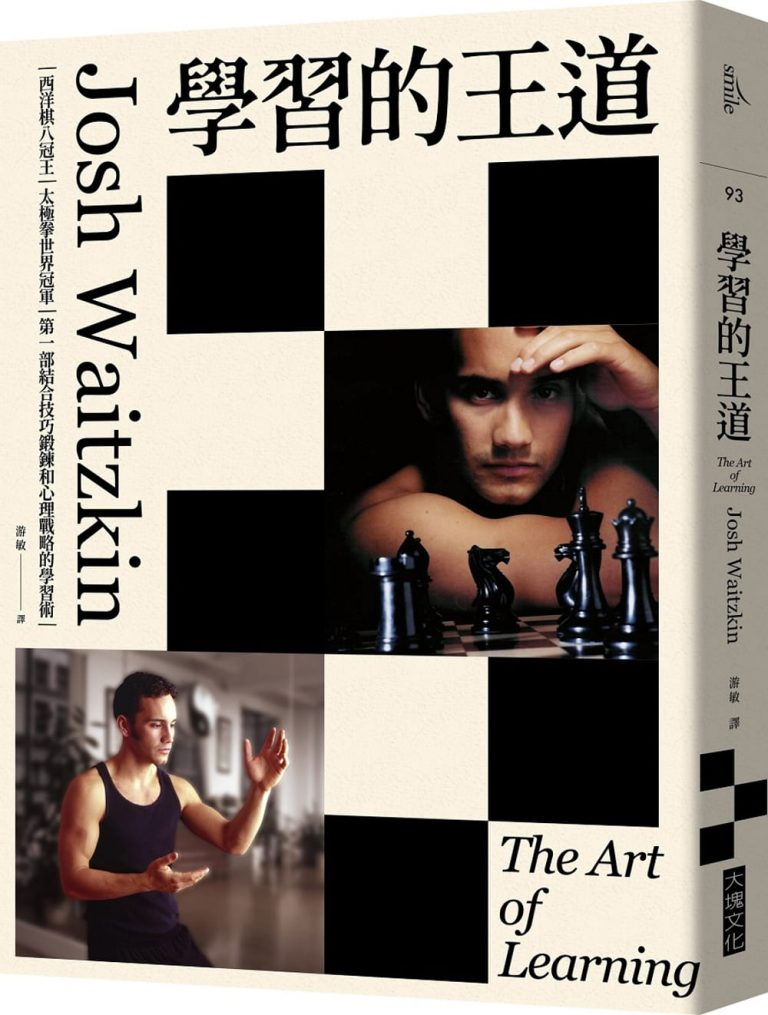

方法論一:學習的王道(The Art of Learning, Josh Waitzkin)

心智與肌肉 兩者一樣都是需要訓練且可以訓練的。我能理解在同樣的外觀之下,運動員的身體素質與正常人可以有多大的差別;不過心智能力上的差異可不會有物理上的極限,如此一想萬分驚恐。

訓練 道理相通 間歇訓練的原理就是讓身體肌肉在高強度的運動之後,強迫只有短暫的休息時間,並使其適應。隨著訓練,可以縮短休息時間或是有更強的運動強度。心智上也一樣,人在未經訓練前,不會有長期可靠的專注能力。能訓練的有兩項:一是提高專注的強度;二是短暫的休息後,再次回到同高強度專注的狀態。

間歇跑 人生不是一場馬拉松。如 Tim Friess 說每工作兩個月就給自己一個月的技能學習或是外國生活,這很像有計劃地讓自己處在一個 Learning Zone。

迷你退休 也是類似的概念:先把存錢存到 60 歲,然後從工作壓力之中永遠解脫這概念不合理。每隔一段時間都要有合理的退休行為,把退休這件事平均的分佈在生命當中。郝雲《活著》應該是最好的註解:「不卑不亢,不慌不忙,為何生活總是這樣,難道說六十歲之後,再去尋找我想要的自由?」;又說遠了。

畫更小的圓 碰到自己專注的時段,我們往往會特別珍惜,並不希望它停下來,畢竟這種時候難得,其原因就在我們不清楚是什麼東西觸發自己專注的。找到能觸發自己進入 mind flow 這件事特別關鍵。原則上是要培養一套 routine,接下來就是縮短這套 routine 的時間。就跟羽球上在理解如何發力之後,接下來的訓練就是讓自己發力的動作變小,且達到同樣的效果。此方面一點一滴地累積是不可或缺的。

動態智力 相較於固定智力的觀點,意指相信人的智力是時間的函數,用進廢退。小時候的教育會顯著的影響人在這方面的觀點。

動態視力 如何像看慢動作般清晰地看一件事情? 人同一時間能處理的資訊量其實差不多,但是很多大師級的運動員、棋手、談判家能在短時間游刃有餘的處理大量的資訊,並作出準確的判斷是有原因的。把更多的套路內化於潛意識,讓很多初階新手要判斷的資訊變得不用判斷,就可以把專注力放在更小的區域上。

方法論二:幾句古話,不確定最先是誰整理放到一起的。

取法乎上,尋師經典 每個領域基本都會有幾個大神寫過幾本聖經書,且也就那麼幾本。要讀一手的牛逼著作,別看二手的傻逼解說。即使年紀比較小的學科基本也都也公認的大神,而這種大神通常也不會藏私,21 世紀是很容易直接取得那些訊息的。例如 ML 有 Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Yoshua Bengio、Andrew Ng;投資界有 Benjamin Graham、Philip Fisher、Charles Munger、André Kostolany。

務先大體,鑑必窮源 取自《文心雕龍》。務先大體:就是說開始學一件事情的時候,要先有一個大局觀,見樹又見林,強調 known unknown 的重要性。鑑必窮源:與第一條類似,先找一手的一手資料,別看二手的二手反芻。

誠心正意,格物致知 意同復旦地下校訓:自由而無用;或是莊子的:無用之用,方為大用。一但有了目的,就有了所謂的私心。私心往往都是要藏、要保、要留;而願心常常要給,要放下。這最起初不一樣的三觀,會帶領我們走向不同的境界。看看搞 open source 基本都大神就可略窺一二。

以上兩套方法論知易行難,然而世間大道理何嘗不是如此?不過如胡適所言:「怕什麼真理無窮?進一寸有一寸的歡喜」